下町情緒いっぱいの路地の子守地蔵尊・屋根神様

四間道の西側には、2~3mの路地が入り組んでいて下町情緒が残っています。

四間道を散策していると子守地蔵尊の案内があるので、その方向に進みます。何本も建ち並んだ旗(のぼり)が目に入ります。

旗(のぼり)のある路地の突き当りに子守地蔵尊の御堂があります。

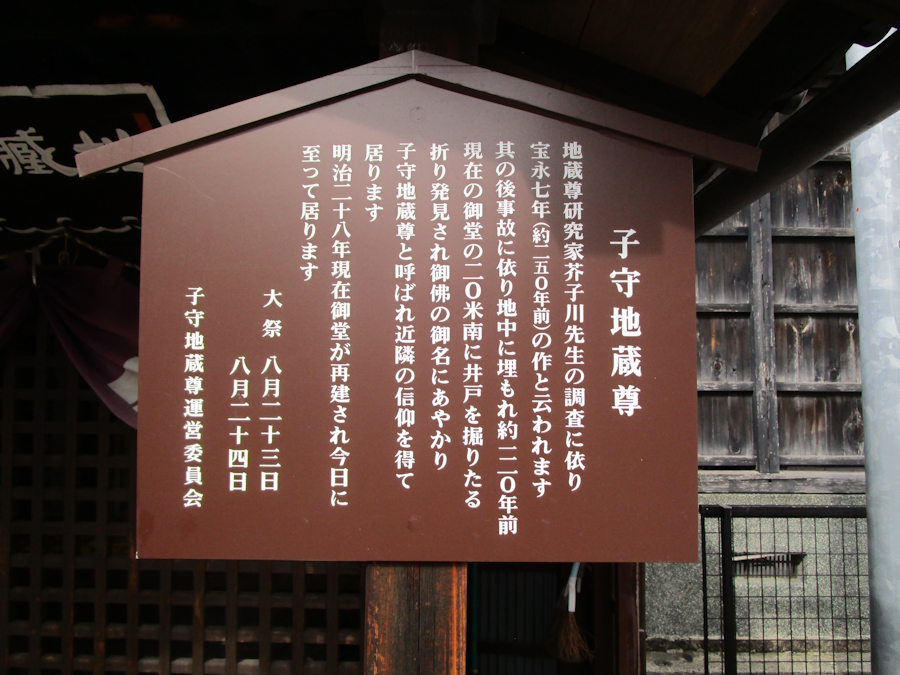

子守地蔵尊の立札には、次のように書かれています。

子守地蔵尊

地蔵尊研究家芥子川先生の調査に依り宝永七年(約二五0年前)の作と云われます

其の後事故に依り地中に埋もれ約二〇年前、現在の御堂の二〇米南に井戸を掘りたる折り発見され御佛の御名にあやかり子守地蔵尊と呼ばれ近隣の信仰を得て居ります

明治二十八年現在御堂が再建され今日に至って居ります

なぜ地中に埋もれていたのか?掘り出されたものをまたお祀りするようになったのかよく分からないけど。

8月の終わりのころに子守地蔵尊のお祭りがあるそうなので見に来たいと思います。

子守地蔵尊の路地に入る手前の角に屋根神様があります。(地図の屋根神様1)

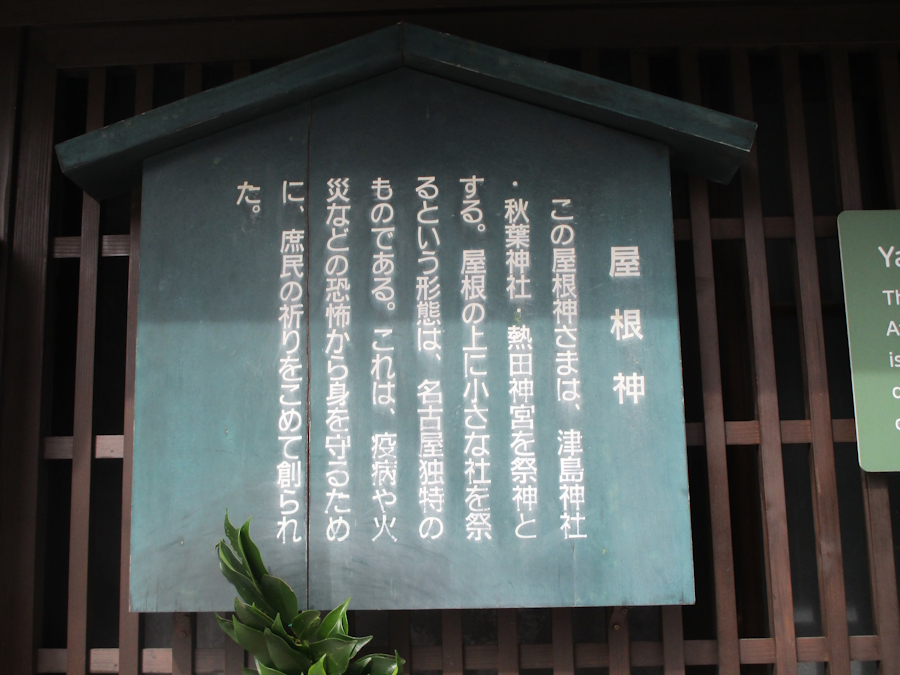

屋根神様1の立札には、次のように書かれています。

屋根神

この屋根神さまは、津島神社·秋葉神社・熱田神宮を祭神とする。屋根の上に小さな社を祭るという形態は、名古屋独特のものである。これは、疫病や火災などの恐怖から身を守るために、庶民の祈りをこめて創られた。

屋根神様は屋根に祭られている神様のことです。家屋の一階ひさし屋根や、軒下などに設置されている名古屋独特の神様で、なかでも西区に一番多くあるとのことです。

もう一つの屋根神様はもう少し西側にあります。(地図の屋根神様2)

屋根神様2の立札には、次のように書かれています。

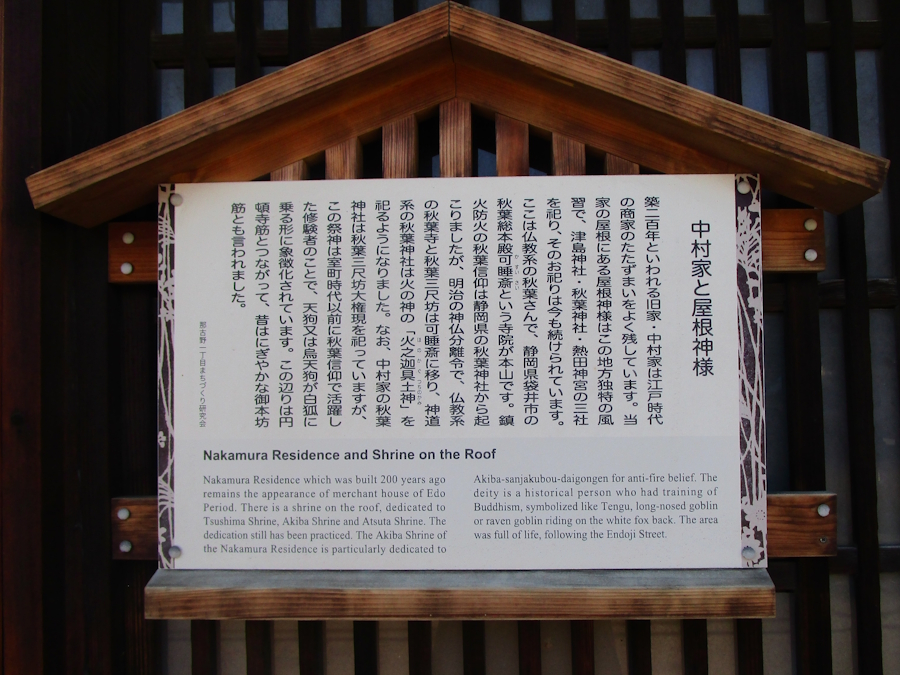

中村家と屋根神様

築二百年といわれる旧家・中村家は江戸時代の商家のたたずまいをよく残しています。当家の屋根にある屋根神様はこの地方独特の風習で、津島神社・秋葉神社・熱田神宮の三社を祀り、そのお祀りは今も続けられています。

ここは仏教系の秋葉さんで、静岡県袋井市の秋葉総本殿可睡斎という寺院が本山です。鎮火防火の秋葉信仰は静岡県の秋葉神社から起こりましたが、明治の神仏分離令で、仏教系の秋葉寺と秋葉三尺坊は可睡斎に移り、神道系の秋葉神社は火の神の「火之迦具土神」を祀るようになりました。なお、中村家の秋葉神社は秋葉三尺坊大権現を祀っていますが、この祭神は室町時代以前に秋葉信仰で活躍した修験者のことで、天狗又は烏天狗が白狐に乗る形に象徴化されています。この辺りは円頓寺筋とつながって、昔はにぎやかな御本坊筋とも言われました。

子守地蔵尊や屋根神様と、昔の人の生活の中には神様がとっても身近だったのですね。

私は困ったときにしか神頼みしないなあ。それでは神様は答えてくれないかもね。

下町情緒のある路地ですが、高級レストランや和食どころもあります。

歩いていると水の流れる音が。レストランPHYEON(フィオン)の庭園です。道からも見ることができます。

創作和食「四間道 松」の素敵な入口もあります。

素敵な雰囲気に囲まれて、おいしい料理を一度は食べてみたいものです。