緑豊かで静かな那古野神社(なごやじんじゃ)

コムニカの住所は那古野(なごの)。那古野の名前を持っている那古野神社のことが気になってちょっと調べてみた。

那古野神社の場所は、コムニカの北東、歩いて10分ほど、外堀通りのお城の反対側にあり、西隣には名古屋東照宮がある。

<那古野神社の歴史>

那古野神社は、名古屋城ができる前から現在の金シャチ横丁義直ゾーンの南、東海農政局のある敷地にあった。社伝によると、911年に創建され、「天王社」または「亀尾天王社」と呼ばれていた。

1532年に那古野合戦の兵火で焼失したが、1539年に織田信秀により再建され、名古屋村の氏神にされたとのこと。

お賽銭箱や提灯には織田家の家紋がついている。

名古屋城を築城するときに、当初は城の敷地の外へ移す予定だったが、徳川家康が御神籤(おみくじ)で神意をうかがったところ移転してはいけないと出たため、そのまま置かれ、三の丸にあったため「三之丸天王社」と言われた。

明治になって「須佐之男社」(すさのおしゃ)と社名を変え、その後現在の地に移され、1899年「那古野神社」になった。

1945年3月19日の名古屋大空襲で本殿が焼失したが、その後再建された。

現在のコムニカのある那古野町の氏神様は、夏まつり・秋まつりに参加する四間道の浅間神社だ。(現在の那古野は狭くなっているのかな)

那古野神社入口の鳥居は落ち着いた雰囲気で出迎えてくれる。

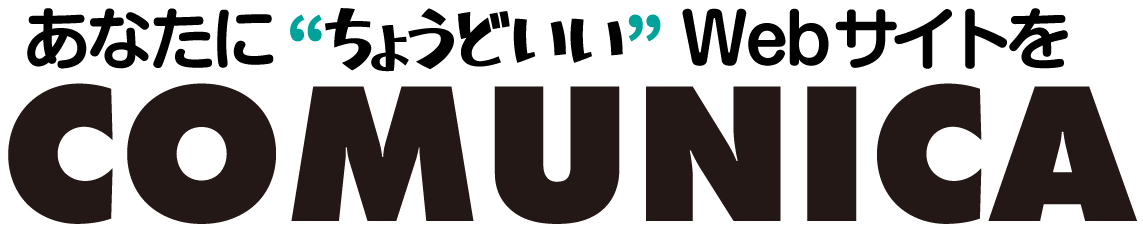

那古野神社入口付近にある立札。

那古野神社(なごやじんじゃ)

延喜十一年(911)の創建といわれ、すさのうのみことを祭神とする。もとは天王社又は亀尾天王社ともいい、城内三の丸にあった。慶長十五年(1610)名古屋城築城の際、徳川家康が御神籤でもって神意を伺ったところ、遷座不可と出たため、そのまま城内に留まり城の鎮護、名古屋の氏神として祀られた。明治九年(1876)現在地に移され、明治三十二年那古野神社と改称された。

かつて六月十五・十六(現在は七月十五・十六日)の例大祭には車楽(だんじり)が曳きだされ、またきんりんからも山車が集まって、夏の城下町名古屋を鮮やかに彩った。

名古屋市教育員会

手水舎(ちょうずや)の飛び出た龍の目がかわいい。

那古野神社本殿のお賽銭箱や提灯には織田家の家紋がついている。織田家の家紋は織田木瓜(おだもっこう)で花の断面や、子孫繁栄の縁起が良いとされる鳥の巣を模した文様とのこと。

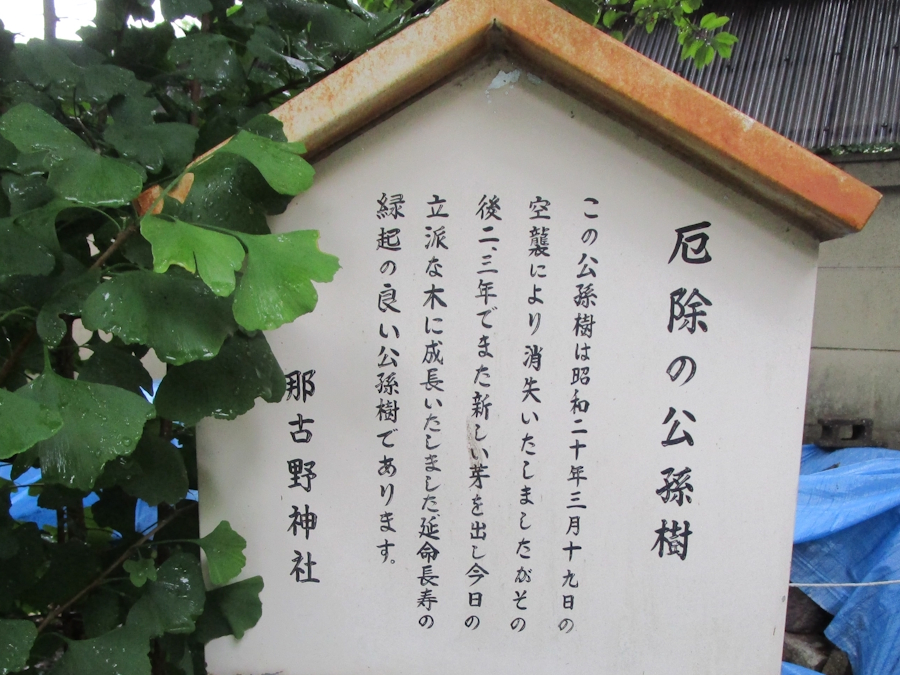

本殿の隣には厄除けの公孫樹(いちょう)。

公孫樹の立札。

この公孫樹は昭和20年3月19日の空襲により消失いたしましたが、その後2,3年でまた新しい芽を出し今日の立派な木に成長いたしました。延命長寿の縁起の良い公孫樹であります。

那古野神社

那古野神社は緑いっぱいの静かな場所となっている。