伊藤家住宅細工倉及び西倉解体保存工事現場見学会に行ってきた

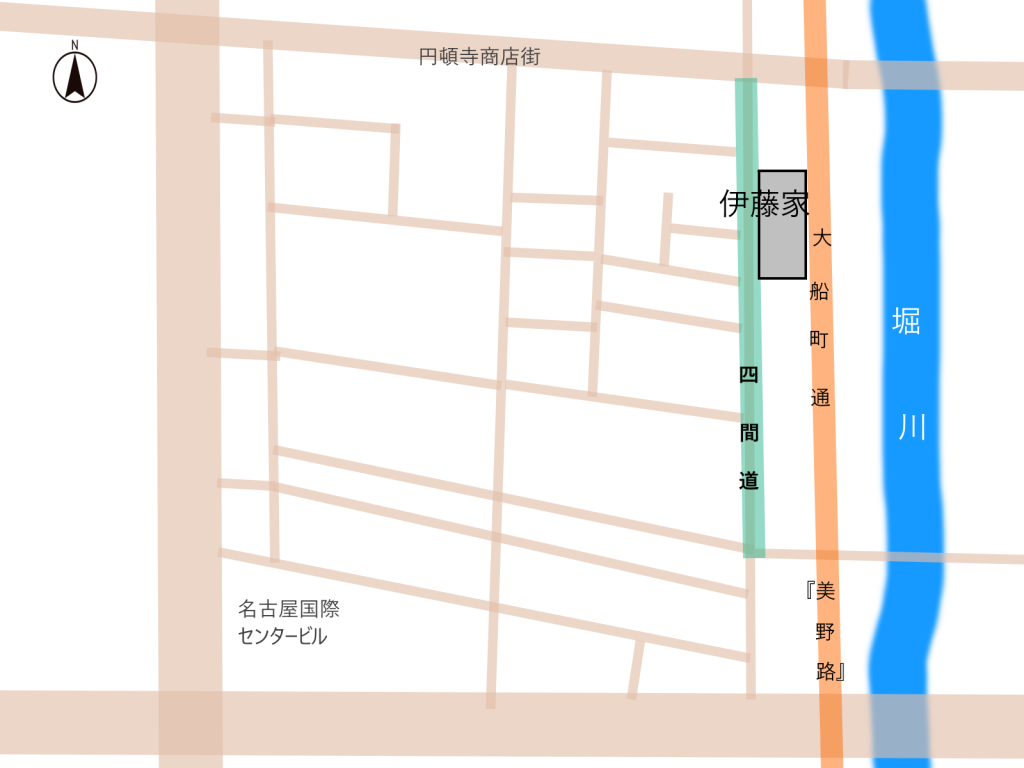

四間道の土蔵を構成している伊藤家が工事中だな、と思っていたら回覧板に「解体保存工事の現地見学会の開催について(事前申し込み要、参加無料)」とあったので行ってみた。

写真は撮ってもよいが、SNSには出さないように、と言われたので残念だけれど外観とパンフレットの画像のみをアップします。

四間道側から見ると、完全に工事用のシートで覆われでいる。

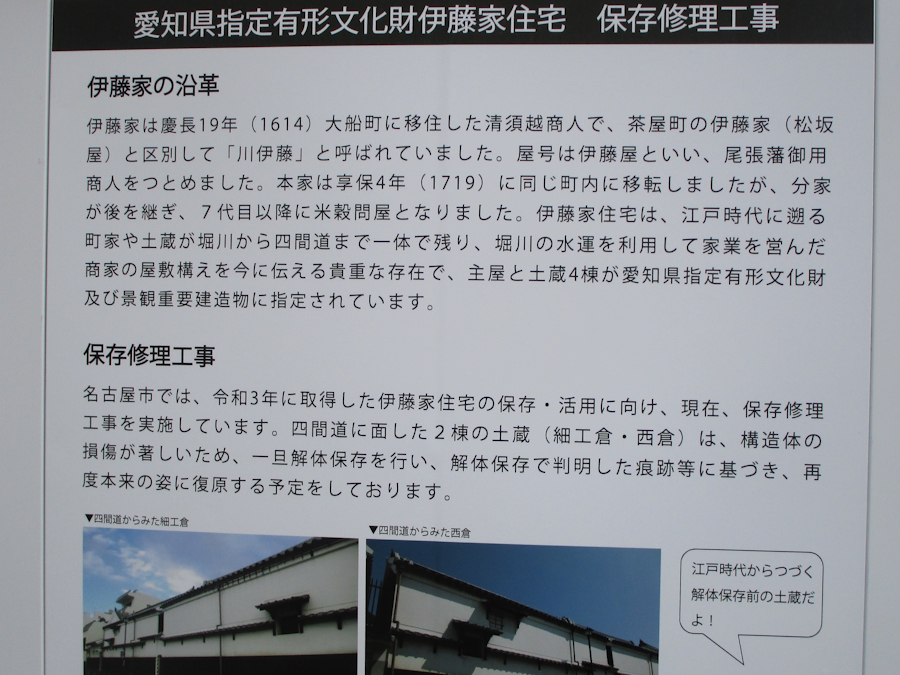

工事用シートの下の部分に、「愛知県指定有形文化財伊藤家住宅 保存修理工事」の看板が貼ってあった。

伊藤家の沿革

伊藤家は慶長19年(1614)大船町に移住した清須越商人で、茶屋町の伊藤家(松坂屋)と区別して「川伊藤」と呼ばれていました。屋号は伊藤屋といい、尾張藩御用商人をつとめました。本家は享保4年(1719)に同じ町内に移転しましたが、分家が後を継ぎ、7代目以降に米穀問屋となりました。伊藤家住宅は江戸時代に遡る町家や土蔵が堀川から四間道まで一体で残り、堀川の水運を利用して家業を営んだ商家の屋敷構えを今に伝える貴重な存在で、主屋と土蔵4棟が愛知県指定有形文化財及び景観重要建築物に指定されています。

保存修理工事

名古屋市では、令和3年に取得した伊藤家の保存・活用に向け、現在、保存修理工事を実施しています。四間道に面した2棟の土蔵(細工倉・西倉)は、構造体の損傷が著しいため、一旦解体保存を行い、解体保存で判明した痕跡等に基づき、再度本来の姿に復原する予定をしております。

写真が公開できないので残念だが、大船町通側の入り口から中に入り、さらに奥の倉の部分の解体が進んでいた。細工倉はもう土台だけになっており、西倉は柱のみが残っていた。

柱を見ると江戸時代からの古い柱や新しい感じの柱が残っていた。名古屋市観光文化交流歴史まちづくり推進課の方の説明によると江戸・明治・昭和に何度も何度も修理されて現在に至っているとのこと。

「本来の姿に復原する」のはなかなか難しいらしい。

まずは、損傷の大きい倉から修理を始めて、その他の建物も修理していく方向とのこと。完成は令和15年ぐらいになるそうです。

気が遠くなるような先のことです。

文化財の修理って大変なのですね。

修理が終わって、早く元の姿が見たいです。